Sentado en un sillón, en la habitación que ocupaba yo en el

hermoso Hotel Nacional de La Habana cavilaba acerca de la disparatada misión que

me había llevado allí. Era una mañana calurosa en la primavera de 1948, y tenía

yo alrededor de 25 años. Como nuevo jefe de la sección de colaboradores de la

revista Cosmopolitan, me había enviado

a Cuba a proponer a Ernest Hemingway que escribiera un ensayo sobre “el futuro

de la literatura”. Cuanto más pensaba en tener que pedir al autor mundiálmente

famoso que accediera a nuestro proyecto, más ridículo me sentía. Finalmente, decidí

salir del atolladero por el camino de los cobardes y le escribir una breve carta.

En ella le explicaba la misión que me habían encomendado y añadía que si se

limitaba a enviar unas palabras rechazando la invitación, me libraría de quedar

mal con mis jefes.

- Llama el Dr. Hemingway – oí que me decían -. Recibí su esquela,

y no puedo permitiré que fracase usted en su misión. ¿Quiere que tomemos una

copa esta tarde, alrededor de las cinco? Nos veremos en un bar llamado La

Floridita. No tiene más que dar ese nombre al taxista.

Ya estaba instalado ante la barra de La Floridita cuando

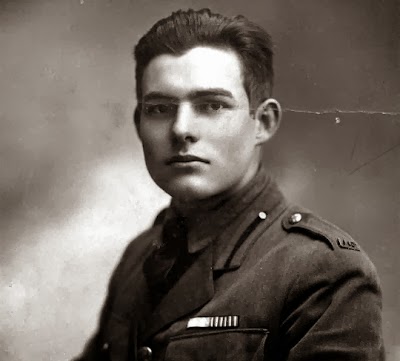

llegó Hemingway. Vestía un pantalón de caqui sujeto con un viejo cinturón de

cuero que tenía una enorme hebilla con la inscripción Gott Mit Uns (Dios con nosotros), y una holgada camisa deportiva de

lino blanco. Sus cabellos eran negros con algunos mechones grises y gastaba

gruesos bigotes. Era imponente, no tanto por su corpulencia – aunque tenía más

de 1,80 m. de estatura y pesaba más de 90 kilos –como por la impresión que

causaba. Era vehemente y electrodinámico, pero dueño d di, como un caballo de

carreras refrenado por las riendas.

Se detuvo a hablar en buen español con uno de los músicos que,

tocando, se paseaban entre el público, y observe en él algo que me llamó instantáneamente

la atención: su alegría de vivir ¡Como está gozando! Pensé. Nunca había visto a

nadie que respirase tal alegría y bienestar. Y cuantos estaban allí respondían a

su influencia.

Codornices, Proust y

Pilar. Mientras paleábamos unos cocteles. Hemingway hablo con calor de su

finca en las afueras de La Habana. Hablo del placer de escribir en las luminosas

y tibias mañanas sin oír mas sonido que el cacareo del gallo de pelea y el

rumor de las codornices que se acercaban a beber en la piscina antes de que

asomara el Sol. Las horas transcurrieron inadvertidas mientras charlábamos de películas,

del beisbolista Ted Williams, de la cantante Lena Horne, de Marcel Proust, de televisión,

de indios, de peces vela y de recetas culinarias. No pronunciamos una palabra

siquiera acerca del artículo para mi revista.

Me invito a salir de pesca el día siguiente a bordo del

Pilar, su barco de recreo de 12 metros de eslora. No mucho tiempo después de

que la embarcación, pilotada por el propio Hemingway, dejo atrás el castillo

del Morro, descubrimos las moradas aletas pectorales de los peces vela, y pico

uno. Entregándome la caña de pescar, me dijo:

- Vaya entrenándose con este aparato.

- Podríamos fundar una nueva empresa - me dijo el escritor – “Hotcher y Hemingway,

proveedores de peces vela”.

Me percaté de que me había invitado tentativamente a

ingresar en el selecto círculo de sus amigos. Después de aquel emocionante día,

inopinadamente me prometió que escribiría el artículo cuya sola mención me había

dado vergüenza. Nunca llego a escribirlo, por cierto, pero mi visita a La

Habana se tradujo en algo de muchísimo más valor: una perdurable amistad que engrandeció

inconmensurablemente mi vida misma. Durante 13 años, la nuestra había de ser

una camaradería vivificante, amena, estimulante y agotadora.

Un hombre original, Ernest,

o “Papá”, como lo llamaban sus amigos, tenía 49 años cuando lo conocí, se había

casado ya cuatro veces, había estado expuesto al fuego enemigo en tres guerras

y había vagado inquiero por el mundo: pescando peces vela en el Caribe,

dedicado a la caza mayor en África, asistiendo a las corridas de toros en

España. Estas impresiones las había recogido en cuentos y novelas tales como El sol también sale y Adiós a las armas, que aportaron a la

literatura norteamericana un nuevo estilo, líricamente sencillo, directo,

realista. Y Hemingway había influido en muchos escritores de todo el mundo.

Descubrí que por la tumultuosa vida de Ernest fluyen simultáneamente

dos profundas corrientes: una era el anhelo de participar plenamente de los

placeres y los sinsabores de la existencia y experimentarlos intensamente; otra

era su capacidad para valorar estas impresiones y reflejarlas con precisión en

la página impresa. Ernest era un hombre original. No le bastaba la palabra de

ninguna otra persona. Tenía que gustar, oler, ver, oír por si mismo. Y acerca

de lo que veía, oirá y experimentaba escribirá en forma que hacia al lector

mismo sentirse parte de todo ello.

En cierta ocasión dijo: “todos

los buenos libros tienen una cosa en común. Después de haber leído uno de ellos

tenemos la impresión de que todo lo que cuenta ha ocurrido a nosotros mismos y

nos pertenece para siempre: la felicidad y el infortunio, el bien y el mal, el éxtasis

y el dolor. Si es uno capaz de comunicar eso al lector, entonces es un escritor”.

Ernest me pidió que adaptara algunas de sus obras para la televisión,

prueba que requería también viajar con el por todo el mundo, visitando los

lugares donde había estado en su juventud y los que fueron marco de sus

relatos. Cazamos aves en su rancho de Idaho (Estados Unidos), nadamos en su

finca de Cayo Hueso, en la Florida, apostamos a los caballos en París y

pescamos truchas en España. Con él recorrí las laderas de El Escorial, azotadas

por los vientos, donde, como corresponsal de guerra, había vivido en cuevas al

lado de los soldados republicanos durante la guerra civil española; en automóvil

ambos seguimos por las encantadoras carreteras francesas, por las que en otro

tiempo Ernest había paseado en bicicleta con el novelista estadounidense Scott

fitzgerald, y juntos recorrimos el parque de Paris done, cuando era joven

escritor que se moría de hambre, atrapaba palomas para alimentarse.

Ernest trabajaba intensamente cuando escribía, y cuando no

estaba escribiendo practicaba el arte del descanso con igual entusiasmo. No tenía

nunca demasiada prisa por saborear los placeres que lo rodeaban. Ya había

estado antes en casi todas partes, y había absorbido casi todo cuanto había que

aprender acerca de cualquier lugar que visitara. Sus conocimientos de la topografía

local, del clima, las costumbres, la historia, los huertos, las aves, los

vinos, los platos típicos, las flores silvestres, la arquitectura y el gobierno

eran prodigiosos, y se extendía en estos temas frecuente y jovialmente.

Su intenso interés por el paisaje que atravesaba tendía a

hacer del viajar en su compañía algo lento, aunque sumamente placentero. Tardábamos

cinco días en recorrer una distancia que normalmente se podía salvar n automóvil

en un día. Le gustaba detenerse en el campo a merendar despaciosamente, o

entretenerse en los mercados callejeros de los pueblecitos que encontrábamos en

el camino, y allí se mezclaba con la gente, y ponía a prueba su propia

habilidad en las galerías de tiro, empañándose de las impresiones que más tarde

aparecerían en sus escritos.

Encontrándonos cierta vez en las carreras de caballos de

Auteuil, el precioso hipódromo del bosque de Bolonia de Paris, Ernest se quedó

embelesado contemplando ante las ventanillas de apuestas, y me dijo:

“Escucha el ruido de

sus tacones en el suelo mojado, ¡que hermoso es todo esto, a la luz amortiguada

por la neblina! Podía haberlo pintado Degas, dando a la escena tal luz que el

conjunto seria más verdadero en el lienzo que lo que estamos viendo. Eso es lo

que un artista debe hacer. En el lienzo o en la pagina impresa, debe captar el

tema con tanta verdad que su realce perdure”.

Primero es la palabra.

Aunque su consagración a la literatura fue una faceta de Ernest que el público

nunca aquilató, era el aspecto más importante de su carácter. En cierta ocasión

dijo: “Necesita uno la misma devoción por su trabajo que la que tiene por el

suyo un ministro de Dios”. Escribir suponía para él una dura prueba;

estimulante, sí, pero exigía de él toda su “esencia”, y como él mismo decía. Cuando

tenía entre manos la composición de un libro, se dejaba absorber totalmente por

él, y al final de cada día contaba el número de palabras que había escrito y

las apuntaba en un diario.

“He visto todos los

amaneceres de mi vida”, me dijo una vez. “Me levanto con la primera luz del alba, y empiezo por leer y corregir

todo cuanto había escrito hasta el punto en que lo interrumpí. De este modo

repaso un libro varis centenares de vedes, puliéndolo hasta dejarlo tan afilado

como el estoque de un torero. El final de Adiós

a las armas lo escribí más de 30 veces en las prueba, tratando de que

quedara como debía ser”.

Probablemente resumió mejor que nunca su opinión sobre la

literatura cuando declaró al aceptar el Premio Nobel: “Para un verdadero escrito cada libro debe ser un nuevo comienzo, con el

que intenta lograr algo que resulta imposible alcanzar. Debe perseguir siempre algo

que nunca se ha hecho, o que otros han intentado fracasando en el empeño. Es precisamente

porque hemos tenido tan grandes escritores en el pasado por lo que un escritor

se ve impulsado mucho más allá de donde es capaz de llegar, hasta un extremo

donde nadie lograría ayudarlo”.

Gentileza en el

trance. Ir mucho más allá de donde puede uno llegar, enfrentarse cada día a

la eternidad, intentar algo imposible de alcanzar: estas cosas requieren un

denuedo del más alto grado. El de Ernest lo era. (Una ve describió el denuedo

como “gentileza en el trance”. Con sto quería decir a todos los trances y

apremios de la existencia: el batallar, escribir, el sufrir enfermedades, la

suerte adversa. ) Ernest parecía cortejar al peligro. Cuando tenía 18 años,

como voluntario de la Cruz Roja en el frente italiano durante la primera guerra

mundial, estaba con tres soldados de infantería en una trinchera cuando un minenwerfer austriaco hizo blanco

directamente sobre ellos, lo que causó la muerte de los dos de los italianos y

a Ernest se las arregló para echarse a hombros al italiano que estaba aún vivo

y llevarlo a través de un campo barrido por el fuego de las ametralladoras. Cuando

llegó con sl soldado a lugar seguro, ya aquel había muerto, pero por esta

hazaña se otorgó a Ernest dos de ls más preciadas medallas de Italia. Más

tarde, un cirujano le extrajo 28 fragmentos de metralla de la pierna.

En la guerra civil

española también pasó por trances similarmente peligrosos. Durante la segunda

guerra mundial fue a Francia como corresponsal de guerra, pero pronto cambió

esta función por la de combatiente activo. El pintor John Groth recuerda haber

legado a una granja francesa ocupada por Ernest y la banda de combatientes

irregulares que capitaneaba. Estaban cenando cuando los cañones alemanes del 88

abrieron fuego contra ellos, con lo que se esparcieron por toda la habitación

trozos de yeso y vidrio. Todos cuantos se hallaban sentados a la mesa se

lanzaron de un salto al sótano dedicado a almacén de patatas… todos menos

Ernest. Él continuó sentado tranquilamente a la mesa, comiendo queso y bebiendo

vino.

El asombrado Groth le preguntó:

- ¿Cómo puedes estarte ahí sentado?

- mira, Groth – manifestó Ernest -, si te tiras al suelo

cada vez que oyes una explosión, acabarás con un indigestión crónica.

El valor de la propia

convicción. Pero había una clase diferente de valor que explicaba la mayor

parte de lo que Ernest hacía, de lo que creía y de lo que respetaba en los

demás: el valor de la propia convicción.

Recuerdo haberle preguntado una vez si debía ceder a mi reciente anhelo d renunciar

a mi estable editorial y tratar de salir adelante por mí mismo como escritor.

“Te diré, es un

consejo difícil de dar”, me contestó. “Nadie

sabe la aptitud que posee hasta que pretende sacarla a luz. Si no tiene

ninguna, o muy poca, la impresión de tal descubrimiento bien puede matar a un

hombre. Aquellos primeros años que pasé en París, cuando yo tomé mi decisión,

como tú dices que quieres ahora tomar la tuya, y dejé mi empleo de corresponsal

extranjero del diario Star, de Toronto,

para probar suerte. Sufrí mucho. Todos los días llegaban manuscritos míos, que

habían sido rechazados, a la habitación que ocupaba yo sobre el molino de

Montparnasse. Había veces en que me sentaba ante mi vieja mesa de madera y leía

una de esas frías hojas impresas con que

se me rechazaba algún cuento que a mí me había gustado, en el que me había

esforzado mucho y de cuya valía estaba seguro, y no podía contener el llanto”.

El valor de su propia convicción de que sí era escritor, a pesar de que aquellas notas de devolución, llevó

a Ernest, a través de míseros y difíciles años, a la fama y a la conquista de

los premios Pulitzer y Nobel.

Pero, pese a sus valerosas hazañas y a su formidable

aspecto, Ernest era en realidad hombre tímido y bondadoso. Su voz era forzada y

tensa aun al hablar por teléfonos. Se negaba a hablar en público por su extremada

cortedad; cuando ganó el Premio Nobel de literatura, su brillante discurso de aceptación

fue leído en Estocolmo por el embajador estadounidense en Suecia.

Esta faceta de apocamiento y sensibilidad de Ernest la

notaban solamente los amigos para con los cuales era ilimitadamente generoso

con su dinero, sus posesiones y hasta

con su tiempo, que para él era más valioso que lo demás. Había una media docena

de viejos camaradas del escritor que, estando en mala situación económica, recibían

de él dádivas económicas periódicas. Y además Ernest respondía en seguida a cualquier

petición de auxilio de cualquier amigo. Ernest tenía su propio sistema para

probar la amistad: “La mejor manera de

saber si una persona merece confianza, es confiando en ella”.

Las campanas doblan Yo

siempre había considerado a Ernest indestructible, pero en 1960 su salud

comenzó a decaer. En su alocado anhelo de vivir plenamente, había sufrido

innumerables lesiones que empezaban a hacer mella en él. Se volvió periódicamente

taciturno e irrazonable, y al fin se le hospitalizó en la Clínica Mayo, de

Rochester, en Minnesota.

Allí fue donde lo vi por última vez. Su aspecto me dejó

anonadado. Su cuerpo, en otro tiempo voluminoso, había perdido peso hasta

quedar en 78 kilos, y tenía el cabello y la barba completamente blanca. No obstante,

hablaba animadamente de los buenos ratos que habíamos pasado juntos. Cuando llego

la hora de marcharme, me acompaño hasta el ascensor.

- Mi viejo amigo Hotch – dijo -, te he hecho pasar tragos

muy amargos, ¿eh muchacho?

- sí, me has hecho pasar los mejores ratos de mi vida, por

cierto. – respondí.

Más tarde, un día que cruzaba yo a toda prisa el vestíbulo

de un hotel de Madrid para alcanzar el avión que iba a Roma, un amigo me dijo

que Ernest se había quitado la vida en su rancho de Idaho. No asistí a los

funerales: no me sentía capaz de decir adiós a Ernest en público. En vez de ello,

fui a una iglesia católica en Roma: si iglesia, no la mía. Encontré un altar

lateral desierto y pasé largo rato sentado allí. Cuando llegó el momento de

salir, todo lo que se me ocurrió decirle fue: “Buena suerte, papá”. Me figure que, sabiendo el cuanto lo quería,

era superfluo mencionarlo. Encendí un cirio y eché unas monedas en el cepo

destinado a los pobres, y luego pase el resto de la noche solo, deambulando por

las viejas calles de Roma.

Traje entonces a la memoria lo que el comentarista y editor

Ernest Walsh había escrito cerca de Hemingway por el tercer decenio del siglo,

al publicar algunos de los primeros cuentos de Ernest Hemingway en una oscura revista

de París: “Las recompensas que recibirá serán

esplendidas. Pero, gracias a Dios, el nunca quedará satisfecho. Es uno de los

elegidos”.

También me acorde de algo que había escrito el mismo

Hemingway: “Hay algunas cosas que no se

pueden aprender rápidamente, y tiempo (que es todo cuanto tenemos), mucho

tiempo, es el precio que debemos pagar por adquirirlas. Son las cosas realmente

más sencillas y, como necesita toda la vida de un hombre para conocerlas, lo

poco de nuevo que cada hombre obtiene de la vida resulta muy costoso y

constituye la única herencia que tiene que dejar”.

Ernest dejó su legado entre las tapas de unos libros. Todos nosotros

somos más ricos por el alto precio que él tuvo que pagar para adquirir esas sencillas

pero nuevas cosas que nos legó.

Por A. E. Hotchner

Nota:

Todos los créditos son para el autor/autores original/originales del artículo,

este blog tiene solamente por objetivo la de hacer conocer dicha obra, con la

finalidad de motivar el amor por la vida e incentivar los buenos hábitos.